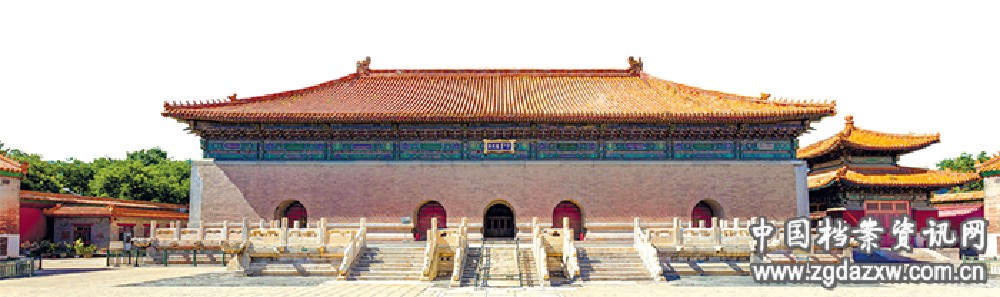

皇史宬正殿

作为中国第一个现代意义的专业档案机构,中国第一历史档案馆(以下简称“一史馆”)已走过百年历程,从故宫博物院文献部、掌故部到文献馆、档案馆,从国家档案局第一历史档案馆到中央档案馆明清档案部,从故宫博物院明清档案部到国家档案局中国第一历史档案馆,明清档案事业从历史深处一路走来,始终与国家和民族的命运同行共进,历经风雨沧桑,创造着时代辉煌。

传承中华文明之脉

文化关乎国本、国运。文化兴国运兴,文化强民族强。一百年来,明清档案的命运始终与国运息息相关,一史馆人始终坚守初心,将保护明清档案、延续中华文脉作为最高使命。

明清档案是我国目前现存数量最大、体系最完整的古代王朝档案,与殷墟甲骨、敦煌写经、居延汉简并誉为近代古文献的“四大发现”。目前,一史馆藏有77个全宗1067万余件(册)的明清档案,体量大、时间长、种类多,最早的档案形成于明洪武四年(1371),跨度570多年;语种丰富,其中汉文档案约占80%,满文档案200余万件,蒙文档案5万多件(册),还有少量藏文等其他少数民族文字档案和英、法、德、俄、日等外文档案,内容丰富、种类繁多。

一史馆作为专门负责收集管理明清两朝中央机构档案的中央级国家档案馆,从其前身故宫博物院文献部1925年10月成立之初,就开始了一个世纪的漫长守护。

民国时期,社会动荡不安、内忧外患交织,明清档案艰难图存。一批有识之士、文化学者奔走呼号,全力抢救保护,一史馆人以身许国,将守护明清档案视作最高使命,在战火中保护着明清档案南迁西运、东归北上,终保完璧。新中国成立后,明清档案重获新生,成为学术研究的重要文献来源,一史馆人响应党和国家需要,开展档案编研开发,为学界探索、研究中国历史发展演变的重要规律提供了翔实充足的一手资料。改革开放后,明清档案事业快速发展,整理、保管、保护、研究、开发、利用、数字化,各项工作蓬勃发展,档案体系愈发完善、规范,涌现出大量成果。党的十八大以来,一史馆人顺应时代发展,践行习近平文化思想,推动明清档案高质量发展,推陈出新,发挥存史资政育人重要作用。

明清档案不仅是中华民族的文化瑰宝,更是珍贵的世界文化遗产。20世纪90年代起,一史馆开始积极参与联合国教科文组织发起的“世界记忆项目”,以清代科举大金榜为代表的三件馆藏历史档案相继入选《世界记忆名录》。在亚太地区和中国开展的档案文献遗产申报工程中,见证中西文化交流、国家治理的《赤道南北两总星图》《清代河源图及〈黄河源图〉雕版》等16件(组)具有世界意义和时代价值的档案成功入选《世界记忆亚太地区名录》《中国档案文献遗产名录》,一史馆成为我国“申遗”最早、入选项目最多的档案管理机构。

夯实保管保护之基

习近平总书记指出:“历史文化遗产是祖先留给我们的,我们一定要完整交给后人。”明清档案,就是历史留给我们的一份重要的文化遗产。

为了守护好这份珍贵的文化遗产,从成立之初,一史馆就在动荡时局中开始了保管保护之路。其间,明清档案辗转多处,直至1975年西华门大楼建成,才结束了长期分散、“居无定所”的历史。1980年,“中国第一历史档案馆”正式命名,一史馆的机构、制度、编制等日臻完善,明清档案保管保护迎来了新的发展契机。

进入新时代,一史馆新馆——一座总建筑面积近10万平方米、配备先进档案保管保护设施的现代化档案馆在祈年大街拔地而起。明清档案是祖先留给我们的不可再生、无法替代的宝贵资源,它的安全是头等大事。在新馆里,为明清档案留出了足足1.5万平方米的库房空间。2023年底,明清档案迎来了新时期的“南迁”。从故宫的西华门到祈年大街9号,37656箱档案、古籍、胶片安全、顺利地完成搬迁工作,与之配套的海量电子数据也随之完成迁移。

电子阅览室

走入新馆库房,1067万余件明清档案被安放在量身定制的装具内,现代化科学的智控环境和设施,以及覆盖全部馆藏的存址管理、提调归还等规范制度精准把控,为档案原件筑起一道道守护屏障,抵御时间、自然和意外可能带来的损害,最大限度延续“历史生命”,使档案世世代代流传下去。

一史馆严格落实人防物防技防措施,全面构建预防性保护、抢救性保护和利用性保护紧密衔接的防护体系。近年来,累计抢救修复明清档案4.6万余件44万余平尺,覆盖7个全宗、10余个文种,涉及各类装帧形制和载体,建立起特色档案修复体系。2025年6月公布的第二批国家级古籍修复中心名单中,一史馆作为唯一一家档案机构榜上有名。此外,近500年历史的明清档案建筑群——皇史宬正在开展保护性修缮,对金匮龙柜等重点档案装具的保护修复也在进行中。

开启服务利用新篇

以人民为中心,是新时代坚持和发展中国特色社会主义的根本立场,也是贯穿新时代文化建设的一条鲜明主线。明清档案事业的发展历程,也是服务人民群众的历程。

新中国成立以来,一史馆打破藩篱,向学界和社会大众打开大门,提供利用服务。党的十八大以来,一史馆不断提升档案利用服务意识,拓展利用服务方式,提升利用服务水平。

围绕中心,服务大局。一史馆主动围绕边疆、外交、民族、宗教等热点问题,确定选题,报送档案参考等,做好资政资治服务,充分彰显政治担当。学术编研一直是一史馆的“长项”,自1925年以来,共出版学术出版物258种(套)3568册。全国中文(历史类)核心期刊《历史档案》创刊44年来,刊布历史档案,促进学术交流,在业内享有良好声誉。

回应社会,主动服务。加快推进常态化档案开放工作。馆藏500余万件档案可供利用者检索,官网同步公开档案目录400余万条,提供《清会典》《清实录》两个全文检索数据库在线查阅。不断提升服务效能,增加查档机位,开放馆藏档案出版物阅览室,在国内档案馆中首家实行周六常态化开放参观和查档服务;全面优化服务流程,借助一体机、扫码器等设备实现自助签到、上机操作一站式自助办理;进一步打通线上线下、馆内馆外数据通路,实现毫秒级检索和各类资源跨库检索,让数据多跑路,让群众少走路。在开设明清历史档案展、馆史展、明清档案装具展等常设展览的基础上,开拓思路,与文博、高校等合办各类展览。推出每月一期的“皇史宬大讲堂”学术讲座,开放公众报名,进行网络直播,覆盖更多观众。

一个个实实在在的服务举措,充分彰显了一史馆以人民为中心的理念宗旨,以及进一步做好服务利用工作的决心与信念。

守正创新奋勇前行

2021年7月6日,一史馆新馆对外开放之际,习近平总书记作出重要批示,提出“四个好”“两个服务”目标要求,成为新时代做好档案工作的科学指引和根本遵循。面对前所未有的发展机遇,一史馆不断提升历史档案在促进文明交流、文化传播中的影响力和公信力。

“大道同行 海纳百川”档案文物展开幕式在上海举行

端午节前夕,明清档案社教活动进校园。

主动讲好中国故事,走上第四届世界文明交流互鉴对话会分论坛,向国内外文化机构发出密切交流合作的倡议和正式邀约;跨界合作,与博物馆、图书馆、研究院四方联动,举办“二十世纪初中国古文献四大文化发现展”在国内巡展,配套制作“古籍寻游记”VR体验广受好评;在澳门特别行政区成立25周年之际,“风起濠镜——明清历史档案中的澳门故事”展走进澳门大学;“大道同行 海纳百川——一带一路档案文物展”走出国门;打通“皇史宬”官微和视频号网络路径,小红书、抖音、微博等社交媒体平台上有关历史档案的话题不断涌现并频繁互动传播,与央媒、专业媒体等实现破圈联动;摆脱档案馆单一身份限制,开发系列社教活动和课程,打造的明清档案社教空间,跨界开发IP,积极推动明清档案走入学校、走入大众,不断提升明清档案影响力;借力破局,融合发展,研究科技赋能,变“故纸堆”为“智囊库”,力求打造明清档案文化图案纹样库、部署开展满文档案人工智能小模型等,在数智档案馆建设的道路上不断探索。

百年芳华,新程即起。明清档案承载着中华民族的共同记忆,是独一无二的文化瑰宝。一史馆人将牢记习近平总书记的重要指示批示精神,守护好这份珍贵的文化遗产,充分发挥明清档案存史资政育人重要作用,为坚定文化自信、建设文化强国,作出新的贡献。

原载于《中国档案报》2025年10月10日 总第4350期 第一版

(责任编辑:实习编辑 李林虎)

豫公网安备 41010202003301号

豫公网安备 41010202003301号