(历史故事)

系列篇

序言

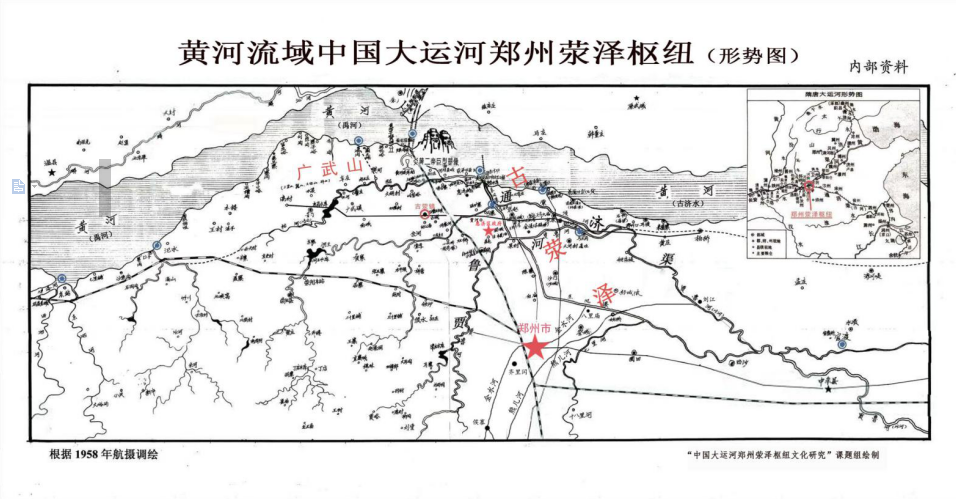

黄河流域是中华民族的摇篮,大运河是支撑民族经济文化发展的脊梁纽带,郑州荥泽枢纽是黄河文化瑰宝中华运河鼻祖的中枢。然而千古沧桑科研揭秘,遗产丰富保护良好,当今世界遗产中国大运河是不可或缺的组成部分。

郑州荥泽枢纽,禹贡九州通衢,天然水陆码头。位于黄河中下游分界,黄河冲积扇“人字”汀线轴心,属于中国地势二三级阶梯(丘陵与平原)缓冲地带咽喉。黄河冲积,这里首要形成广隰沃土。依广武山(三皇山),傍大河、济水与荥川,水源充沛,土地肥沃,植被茂盛,自古人类“逐水而居”生息繁衍,即是中华民族起源发祥的文化圣地;黄河泛滥,首当其冲,也是历代古帝王抗洪治水、穴河通漕的绾毂要冲;控三河,溯四塞,险要之固,要称九州通衢,又是天下转输、漕运中转和商旅集散的战略中枢。

郑州荥泽枢纽历史渊源。皇古之世,帝尧舜之前,称为“熒”“鸿”或“共工”。禹时,“大禹塞荥泽以通淮泗”,《禹贡》谓之“荥播既潴”。此时《禹贡》运输路线,当推中华运河之鼻祖。商为“嚣(隞)”“河上”,后人周时已导为“荥川”,称为“祭、邲”。春秋时称“鄭邑”“荥泽”,战国为“荥阳”“鸿沟”。秦汉为“三川郡”“蒗荡渠”或“汴水”,三国魏晋称“荥阳郡”“荥阳漕渠”。隋唐疏开大运河,称“荥州”“郑州”或“通济渠”。

隋唐大运河,浚开于隋代。史料记载,大业元年(公元605),隋炀帝即位,首要决策的一件大事,即是举全国之力,浚开隋朝大运河。首先疏浚天然河道的鸿沟、汴河、沁河、白沟等故道,然后自郑州荥泽枢纽为绾毂,“西通河洛,南达余杭(杭州),北至涿郡(北京)”。隋朝大运河,全程分为四段,即:通济渠、永济渠、邗沟和江南河。连接黄河、海河、淮河,长江和钱塘江五大水系,通冀、鲁、豫、苏、皖、浙六省。费时六年,一条全长2500余公里的大运河全线贯通。走向与地势相一致,形状呈“人字”形。后因“隋代开凿,唐朝繁荣”,故又称为“隋唐大运河”。距今已有1400余年的历史。

隋唐大运河是我国古代纵贯南北水陆交通大动脉。同万里长城一起,均是支撑中华民族经济文化发展的脊梁,被誉为当今世界四大古代工程之一,堪称古帝王与劳动人民水利配套工程的伟大创举。郑州荥泽枢纽,作为隋唐大运河系统中枢,欧亚“丝绸之路”纽带,“至万国玉帛,其自楚、蜀、滇、黔、东西粤。输如簇,蹄如织,无不以自逞。”具有天下转输和漕运中转和商贾集散不可或缺的历史战略地位。

宋元以后,漕运中心下移。郑州荥泽枢纽的战略转输地位,随之受到影响,但依然重要。甚至在相当时期,仍然不能摆脱黄河水利与郑州荥泽枢纽的重要作用与影响。直到清末,随着修建铁路与火车工具的使用,由铁路运输代替运河航运,郑州荥泽枢纽漕运码头的转输功能,才渐以被代替,而后逐渐废弃。此时,隋唐大运河的“通济渠”称为“汴河”,又称“贾鲁河”“运粮河”,或“荥河”等,然历元明清,千年沧桑,传承至今,却依然湍流不息。

山川形势,造就郑州荥泽枢纽。郑州荥泽枢纽,濒临黄河,肩臂广武山,总绾鸿沟与济水,同由黄河分出,“荥播、河、济,往复径通”,索水、须水、京水、郑水、旃然水,等水系在此汇流,天然形成重要水系网络中枢,“水盛则北注,渠溢则南播”。黄河横亘东西,大运河纵贯南北,沟通黄河西至巩义洛口,东南接汴河达中牟官渡,东北通黄河与永济渠相连。西自汜水、广武、经郑州北部,毗邻黄河半环绕,横穿郑东新区至中牟。其核心部位,昔《禹贡》称之“荥播既潴”,今为黄河花园口枢纽,位于郑州市惠济区。

郑州荥泽枢纽是人类历史与山川河流共同作用的产物。它在中华文明、黄河水利、漕运商旅,以及文化交融等方面,以其悠久历史、丰富内涵和文化积淀,曾产生过重要作用和影响,被誉为中华文化圣地,世界文化遗产瑰宝。同时,借助国家“黄河流域生态保护和高质量发展与大运河文化保护传承利用”战略机遇,对于挖掘黄河文化内涵,讲述中原文化故事,助力郑州大都市区建设,提升文化软实力,扩大国际影响,打造“黄河文化圣地中国大运河文化带文旅集散地”品牌,提供资源宝藏与决策参考,就具有特定历史意义和现实意义。然而,由于研究能力与条件所限,难免不当甚至错误,寄希领导专家学者,提出指导批评意见,共同有益探索,将不吝赐教。

豫公网安备 41010202003301号

豫公网安备 41010202003301号